우리의 마음 속에 성탄절은 살아있는가

https://byeon.com/is-christmas-still-alive-in-our-hearts/

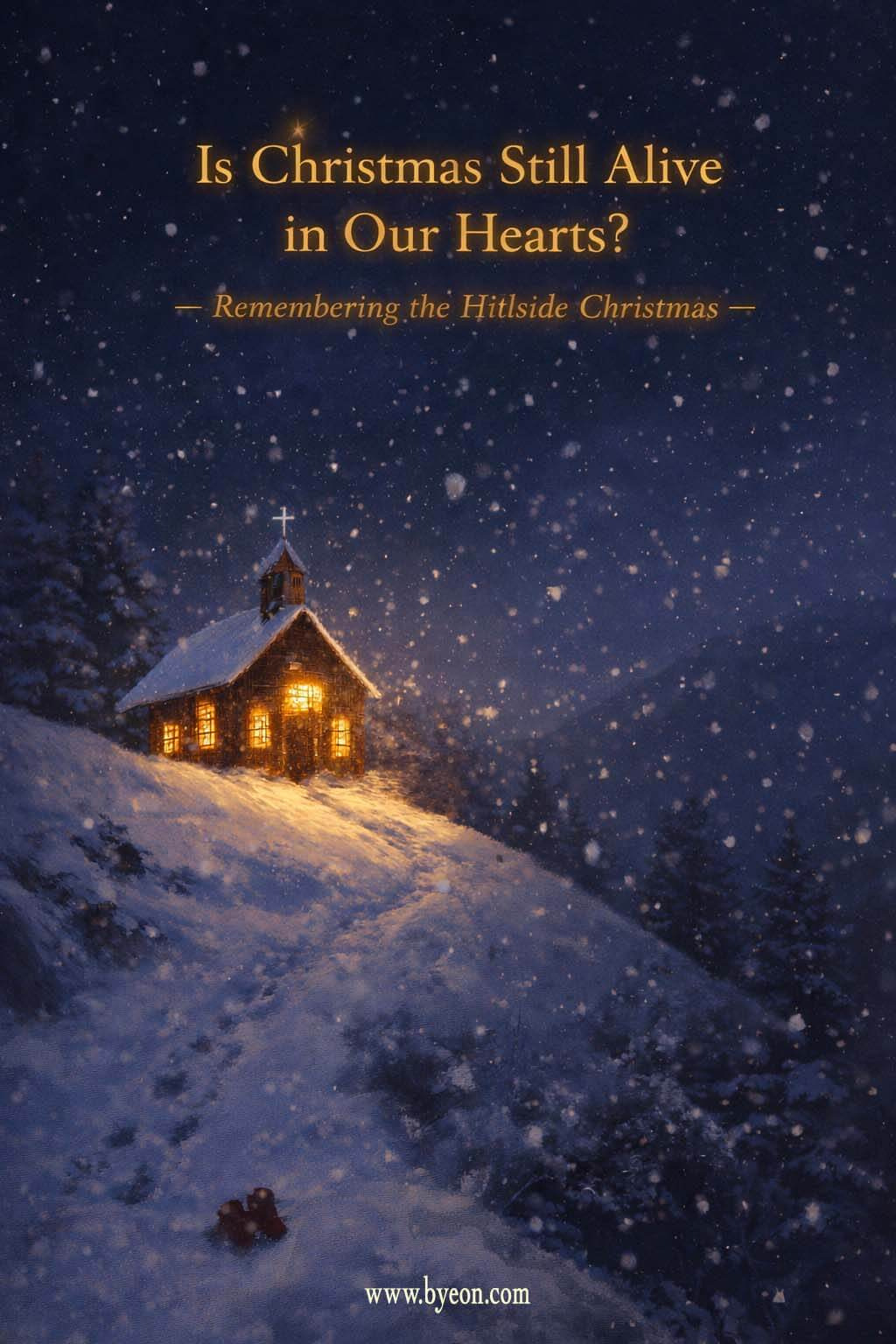

어릴 적 내가 다니던 교회는 산비탈에 붙어 있었다.겨울이면 흙길 위로 함박 눈이 내려 길과 하늘의 경계가 사라지던 곳. 그 좁은 오르막을 숨을 헐떡이며 오르다 보면, 멀리서부터 노란 불빛이 새어 나오던 예배당 창문이 보이곤 했다. 그 불빛은 언제나 나보다 먼저 성탄절을 맞이하고 있었다.

그날 밤의 공기는 유난히 차가웠지만, 예배당 문을 여는 순간 모든 추위는 거짓말처럼 녹아내렸다. 연탄난로 위에서 끓던 주전자 소리, 손에 들려 있던 귤 봉지의 무게, 그리고 서로의 코끝에 묻은 하얀 입김까지도 성탄의 일부였다. 우리는 화음이 맞지 않아도 아랑곳하지 않고 캐럴을 불렀고, 박수는 늘 박자보다 조금 빨랐다. 그 서투름이, 그 어색함이 오히려 축복처럼 느껴지던 시절이었다.

그때의 성탄절은 묻지 않았다. 누가 옳은지, 세상이 어디로 가는지, 무엇을 사야 하는지 따위는 중요하지 않았다. 그저 함께 있다는 사실 하나만으로 충분했다.

그러나 어느 순간부터 성탄절은 점점 멀어졌다. 산비탈 예배당 대신 우리는 대형 쇼핑몰의 에스컬레이터 위에서 연말을 맞고, 귤 봉지 대신 카드 명세서를 들여다본다. 캐럴은 길거리에서 사라진지 오래고, 캐럴을 불러도 더 이상 서로의 얼굴을 바라보지 않는다. 우리는 너무 많은 말을 하지만, 정작 가장 필요한 말은 삼킨 채로 살아간다.

정치가 일상이 되고, 갈등이 뉴스의 제목이 되며, 한 해의 끝은 쉼표가 아니라 또 다른 마침표처럼 느껴지는 시대. 성탄절은 기쁨이 아니라 일정이 되었고, 기다림이 아니라 통과의례가 되었다.

그래서 문득 묻게 된다. 우리의 마음 속에 성탄절은 아직 살아 있는가.

어쩌면 성탄은 더 이상 거리의 전구 속에 있지 않은지도 모른다. 그것은 누군가의 외로움을 알아차리는 느린 시선 속에, 불필요한 논쟁을 멈추고 조용히 고개를 끄덕이는 짧은 순간 속에, 그리고 아무도 알아주지 않아도 남몰래 건네는 작은 친절 속에 숨어 있을 것이다.

산비탈 예배당의 노란 불빛은 오래전에 사라졌지만, 그 불빛이 남긴 온기는 아직 내 안에 남아 있다. 문득문득, 너무 빨리 흘러가는 하루를 붙잡고 잠시 멈추어 설 수 있게 만드는 힘으로. 성탄절이 조용해진 것이 아니라, 우리가 그 소리를 들을 줄 모르게 된 것은 아닐까.

올해의 성탄은 조금 느리게, 조금 따뜻하게 맞이하고 싶다. 어릴 적 눈 덮인 산길을 오르듯, 서툴지만 진심을 품고. 그때처럼 다시 한 번, 우리의 마음 속에 성탄이 살아 있기를 바라면서.